若睦とは

「若睦(わかむつみ)」とは古くより仲睦まじくお神輿を担ぐ若者たちを示す造語と伝えられており、一般的にはお神輿の担ぎ手衆を示す言葉とされております。

東陽一丁目におきましては担ぎ手ではなく、当町における祭礼運営を行う富岡八幡宮の氏子組織を「若睦」と呼称し、東陽一丁目町会より独立しております祭礼専門の組織です。

主な活動としては当町での祭礼運営を始めとし、祭礼中担ぎ手の皆様の支援やお神輿の維持管理、また盆踊りや餅つき大会といった町内行事の協力などを行う有志団体になります。

東陽一丁目のお祭りについて

東陽一丁目が参加するのは富岡八幡宮のお祭りです。

富岡八幡宮が氏神(うじがみ)様で、東陽一丁目はその氏子(うじこ)という関係になります。

氏神様とは地域を鎮守する神様のことで、氏子とはその地域で生活や仕事をする人々のことを言います。

富岡八幡宮の氏子地域は、江東区の深川地域の大部分、中央区の箱崎や新川、江東区の青海や新木場まで広範囲に及びます。

例大祭(本祭り)について

富岡八幡宮のお祭りは、例大祭(本祭り)、御本社祭り(二の宮神輿渡御)、蔭祭り(子供神輿連合)が三年周期で行われます。

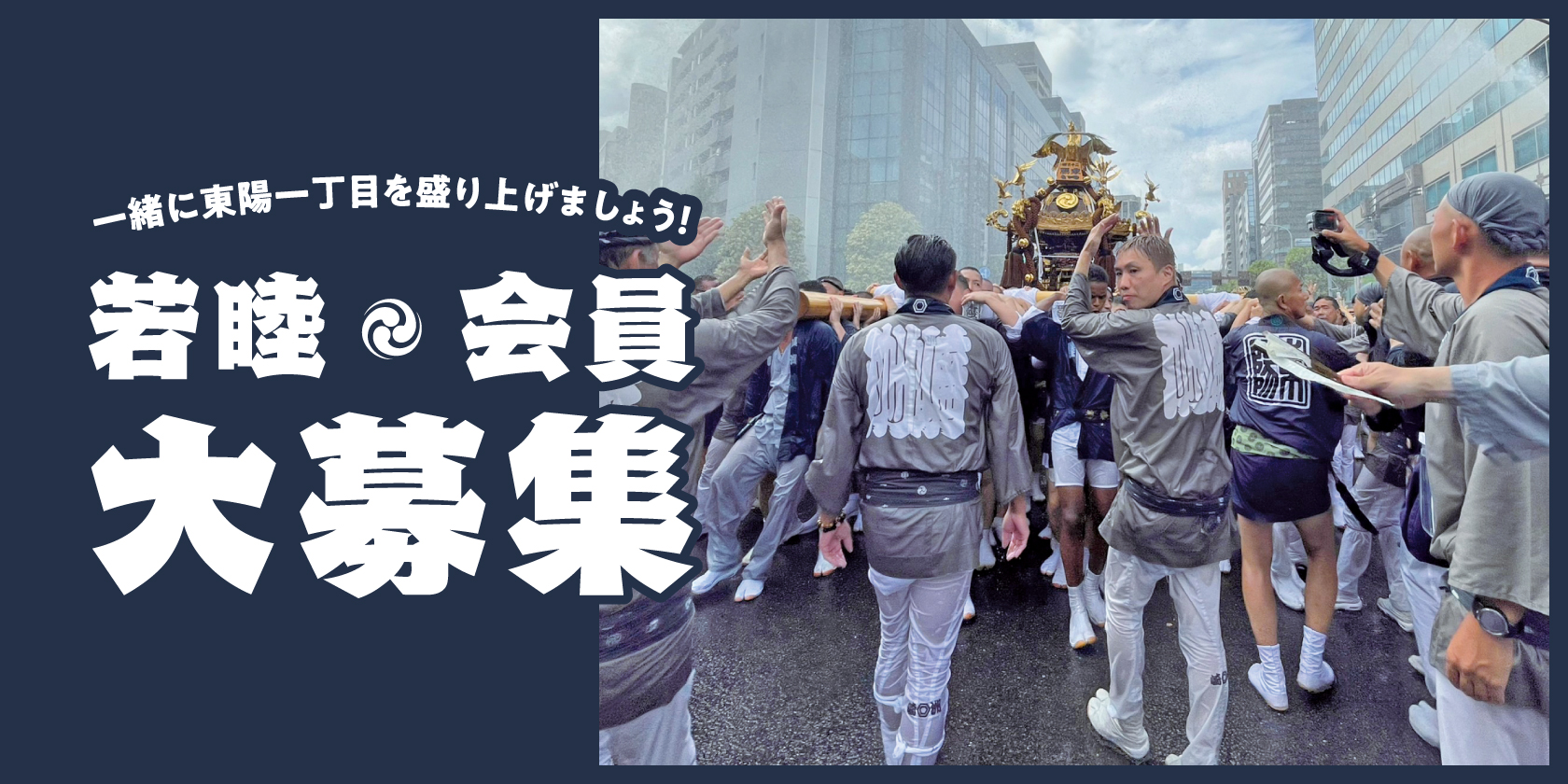

氏子地域の50数基の町神輿が勢揃いして氏子各町約8キロを巡行し、「わっしょい、わっしょい」の伝統的な掛け声とともに、沿道の観衆からは担ぎ手に清めの水が浴びせられ、担ぎ手と観衆が一体となって盛り上がります。

東陽一丁目の神輿について

東陽一丁目には、大人神輿と子供(中)神輿と孫神輿の三つの神輿があります。

大人神輿は行徳の第十四代浅子周慶作で、台座は2尺5寸、深川唯一の六角神輿です。

元禄時代の豪商紀伊国屋文左衛門が富岡八幡宮に奉納した本社神輿の中心であった六角神輿にあやかったもので、屋根の上の鳳凰は京都にある平等院鳳凰堂の鳳凰を、神輿の六角は同じく京都にある頂法寺の六角堂を模したものと言われています。

富岡八幡宮のお祭りについて

神田神社の神田祭、日枝神社の山王祭と並んで江戸三大祭の一つに数えられるお祭りで、深川八幡祭りとも呼ばれています。

1642年(寛永19年)に江戸幕府の命により徳川家光の長男家綱の世継祝賀のために行われたのが始まりとされています。

「神輿深川、山車神田、だだっ広いが山王様」と謳われたように、当時から勇壮な神輿振りで人気を博していました。

“わっしょい”って何?

わっしょいとは和を背負うが語源とされています。

聖徳太子が十七条憲法の第一条に和を以て貴しとなすと定めたように、日本人が大切にしてきた他人との調和の心を再確認し、地域の絆を深めることがお祭りの目的です。

会員募集

性別、年齢問わず、ご興味がおありの方はぜひお問い合わせください。